a música dentro-fora do eixo

há algumas semanas, a feroz gravadora emi lançou no mercadão, em cd (aquele formato antigo do século passado, lembra? gosto tanto, apesar de ser tão demodê), uma extensa coleção de discos de jovem guarda, de iê-iê-iê, do rock nacional do rock nacional, do tecnobrega do pará dos anos 60.

embora seja virtualmente oposto àquele, este texto pretende formar par constante com "a música fora do eixo" (o 1). você pode não gostar dos tecnobregas de hoje (nem dos de ontem), mas eles são filhotes semi-alforriados de desbravadores que abriram picadas e alamedas sempre com uma bola de ferro presa no pé esquerdo (o pé esquerdo é sempre mais "perigoso" que o direito, você sabe).

roberto carlos ficou rico e milionário e bilionário e triliardário sem nunca (lutar para) conseguir desacorrentar a bola de ferro no pé esquerdo. seus asseclas, rivais e subprodutos (entre eles vários nomes que aparecerão citados cá embaixo) nem ficaram tão ricos nem gozaram de tanta fama e sucesso quanto o líder, o mártir tiradentes roqueiro do olhar mais triste que já existiu.

mas foram a ponte de relativa liberdade, de relativa rebeldia e de relativa autonomia que nos conduzem da semi-escravidão de rc à semi-alforria dos tecnobregueiros paraenses (e brasileiros em geral). diferentes do "rei" e dos "súditos" que se enfileiram abaixo, os tecnobregueiros do pará (do brasil) não têm gravadora, não têm arreios, não têm patrão. não precisam de você que está lendo este texto para existir, produzir, criar, se desenvolver, enriquecer. são uma espécie de duendes verdes que deram de nascer e se desenvolver lá na floresta amazônica - duendes, sim, mas com existência real, documentada, fotografada, filmada, dvdeada, blogada, fotologada.

aguarde, em breve eles vão invadir a sua praia - não há escapatória, não há mais escape, o processo histórico é inexorável. por enquanto, nada como matar saudades de duendes antigos como evinha, deny & dino, eduardo araújo, silvinha..., essa patota toda que você despreza e rejeita, mas que talvez seja mais livre, leve & solta que você...

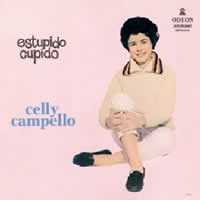

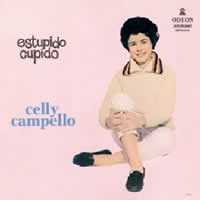

celly campello, "estúpido cupido" (1959) - ela tinha 16 ou 17 anos, mas deu partida à música jovem brasileira celebrando insinuações sexuais limítrofes (o puritanismo para cá, a sedução pedófila para lá: "eu sei, a turma vai falar/ que eu sou muito jovem bra beijar/ que eu não tenho idade para amar") e inaugurando uma linhagem de exploração também limítrofe da sexualidade adolescente. filha ilegítima de carmen miranda, celly iria parir, espalhados pelo futuro, filhos como wanderléa, rita lee, baby consuelo, marina lima, cazuza, jairzinho & simony, carla perez, kelly key, felipe dylon, tati & deize... o sotaque fortemente paulista emolduraria, nessa estréia contemporânea de joão gilberto e complementar roqueira à bossa nova, os clássicos brasileiros-estrangeiros "estúpido cupido", "túnel do amor" e "lacinhos cor-de-rosa". essa última rita lee subverteria em 1974 no atalho adultescido-subversivo "de pés no chão", que trocava "lacinhos cor-de-rosa ficam bem só na cabeça" para "lacinhos cor-de-rosa ficam bem num sapatão" - a vida real batia pé na porta do armário, continua batendo até hoje.

celly campello, "estúpido cupido" (1959) - ela tinha 16 ou 17 anos, mas deu partida à música jovem brasileira celebrando insinuações sexuais limítrofes (o puritanismo para cá, a sedução pedófila para lá: "eu sei, a turma vai falar/ que eu sou muito jovem bra beijar/ que eu não tenho idade para amar") e inaugurando uma linhagem de exploração também limítrofe da sexualidade adolescente. filha ilegítima de carmen miranda, celly iria parir, espalhados pelo futuro, filhos como wanderléa, rita lee, baby consuelo, marina lima, cazuza, jairzinho & simony, carla perez, kelly key, felipe dylon, tati & deize... o sotaque fortemente paulista emolduraria, nessa estréia contemporânea de joão gilberto e complementar roqueira à bossa nova, os clássicos brasileiros-estrangeiros "estúpido cupido", "túnel do amor" e "lacinhos cor-de-rosa". essa última rita lee subverteria em 1974 no atalho adultescido-subversivo "de pés no chão", que trocava "lacinhos cor-de-rosa ficam bem só na cabeça" para "lacinhos cor-de-rosa ficam bem num sapatão" - a vida real batia pé na porta do armário, continua batendo até hoje.

tony campello, "tony campello" (1959) - irmão rapazote de celly, tony já tinha uns 22 ou 23 anos no ato de fundação do rock'n'roll brasileiro. protegia a moçoila com os laivos habituais de carinho, voz macia e machismo, irradiando baile canastrão em inglês ("as time goes by"), baile animadinho em português ("louco amor"), baile transversal em portinglês ("baby rock"). mas a moda era a mana.

tony campello, "tony campello" (1959) - irmão rapazote de celly, tony já tinha uns 22 ou 23 anos no ato de fundação do rock'n'roll brasileiro. protegia a moçoila com os laivos habituais de carinho, voz macia e machismo, irradiando baile canastrão em inglês ("as time goes by"), baile animadinho em português ("louco amor"), baile transversal em portinglês ("baby rock"). mas a moda era a mana.

celly campello, "broto certinho" (1960) - "brotinho, não fique abafado", mora nas gírias da época, popozuda? "querida mamãe" faz rodeios, previne mamãe de que mamãe vai cair durinha no chão diante da confissão que vem e confessa: a narradora tem um amor (mora nas sutilezas de época?)! "over the rainbow", no inglês original, é o tema cantado por dorothy celly entre leões, espantalhos, homens de lata e mágicos de oz (mora no feroz romantismo infante antropofágico?). e ela celebra-chora que "não tenho namorado", sofrendo a vigilância do mano tony e lhe contando que sairá, nesta noite, com pedro álvares cabral & outros vultos históricos impressos na livrolândia (mora no apelo, er, teen?). no hit "banho de lua", ela toma um banho de lua (nua?), fica branca como a (de) neve, deita-se amiga do luar tão cândido (mora na ambivalência?)...

celly campello, "broto certinho" (1960) - "brotinho, não fique abafado", mora nas gírias da época, popozuda? "querida mamãe" faz rodeios, previne mamãe de que mamãe vai cair durinha no chão diante da confissão que vem e confessa: a narradora tem um amor (mora nas sutilezas de época?)! "over the rainbow", no inglês original, é o tema cantado por dorothy celly entre leões, espantalhos, homens de lata e mágicos de oz (mora no feroz romantismo infante antropofágico?). e ela celebra-chora que "não tenho namorado", sofrendo a vigilância do mano tony e lhe contando que sairá, nesta noite, com pedro álvares cabral & outros vultos históricos impressos na livrolândia (mora no apelo, er, teen?). no hit "banho de lua", ela toma um banho de lua (nua?), fica branca como a (de) neve, deita-se amiga do luar tão cândido (mora na ambivalência?)...

tony campello, "baby... rock!" (1960) - sob o codinome "o broto da juventude", o rapazote se lambuza no mel derramado de "romântica", perdido no tempo entre o passado de dick farney e tito madi e o futuro de sergio murilo e roberto carlos. era tempo de transição, de transição que faz história com "h" minúsculo e depois vira poeira de estrela nas enciclopédias oficiais.

tony campello, "baby... rock!" (1960) - sob o codinome "o broto da juventude", o rapazote se lambuza no mel derramado de "romântica", perdido no tempo entre o passado de dick farney e tito madi e o futuro de sergio murilo e roberto carlos. era tempo de transição, de transição que faz história com "h" minúsculo e depois vira poeira de estrela nas enciclopédias oficiais.

the jordans, "a vida sorri assim!..." (1962) e "suspense" (1963) - twist, hully-gully e surf music instrumental à brasileira, "lalaris" de suporte, suspense, mistério, "terrir" e o arcabouço sonoro que, pouco depois, faria as cabeças de roberto, erasmo & dez entre dez dos mais rebeldes roqueiros românticos da primeira dentição pop-rock brasileira. do lindo lago do amor drenados pelos papais jordans & seus vizinhos, brotariam filhotes feito lulinhas, em formato de titãs, paralamas dos sucessos, legiões urbanas, barões vermelhos, iras, ultrajes a rigor...

the jordans, "a vida sorri assim!..." (1962) e "suspense" (1963) - twist, hully-gully e surf music instrumental à brasileira, "lalaris" de suporte, suspense, mistério, "terrir" e o arcabouço sonoro que, pouco depois, faria as cabeças de roberto, erasmo & dez entre dez dos mais rebeldes roqueiros românticos da primeira dentição pop-rock brasileira. do lindo lago do amor drenados pelos papais jordans & seus vizinhos, brotariam filhotes feito lulinhas, em formato de titãs, paralamas dos sucessos, legiões urbanas, barões vermelhos, iras, ultrajes a rigor...

trio esperança, "nós somos o sucesso" (1963) - até hoje deixada de banda pelos consumidores mais, er, "sofisticados" de música popular, a família corrêa constituía um prodígio, um prodígio, um prodígio. eva, regina e mário eram as três pontas do triangular trio esperança, num fenômeno assim tipo celly campello de vozes infanto-quase-juvenis, num ataque assim de descida ao inferno do país das maravilhas das criancinhas ardidinhas. o imaginário era de pleno infantilismo bem bobinho, tipo "filme triste", mas ocultava nas microvilosidades samba-jazz ("bolinha de sabão", do espetacular orlandivo), lounge-delícia ("passo do elefantinho", versão do "baby elephant walk" de henry mancini - esse considerado "chique", aqueles mantidos "bregas" até que um meteoro caia sobre nossas cabeças). o pendor zoológico também enjaulava uma "pombinha triste" (do animador josé messias) e "o sapo", da dupla jayme silva-neuza teixeira - os autores, lembra?, de "o pato", que todo mundo ama na voz de joão gilberto sem molestar no joão as infantilidades, as zoofilias ou as letras debilóides. até que um meteoro ou uma lava de vulcão desjoãogilbertize nossos dogmas.

trio esperança, "nós somos o sucesso" (1963) - até hoje deixada de banda pelos consumidores mais, er, "sofisticados" de música popular, a família corrêa constituía um prodígio, um prodígio, um prodígio. eva, regina e mário eram as três pontas do triangular trio esperança, num fenômeno assim tipo celly campello de vozes infanto-quase-juvenis, num ataque assim de descida ao inferno do país das maravilhas das criancinhas ardidinhas. o imaginário era de pleno infantilismo bem bobinho, tipo "filme triste", mas ocultava nas microvilosidades samba-jazz ("bolinha de sabão", do espetacular orlandivo), lounge-delícia ("passo do elefantinho", versão do "baby elephant walk" de henry mancini - esse considerado "chique", aqueles mantidos "bregas" até que um meteoro caia sobre nossas cabeças). o pendor zoológico também enjaulava uma "pombinha triste" (do animador josé messias) e "o sapo", da dupla jayme silva-neuza teixeira - os autores, lembra?, de "o pato", que todo mundo ama na voz de joão gilberto sem molestar no joão as infantilidades, as zoofilias ou as letras debilóides. até que um meteoro ou uma lava de vulcão desjoãogilbertize nossos dogmas.

trio esperança, "três vezes sucesso" (1964) - a bossa negra já se inseria nas vozes dos pequenos esperançosos, como evidencia a bem infantil "meu bem lollipop", em comparação com a gravação da branquela wanderléa. as versões tipo arapuca para pequenos pássaros humanos proclamavam que estava "tudo dominado", ou quase tudo - escapava pela tangente, por exemplo, o samba-jazz-bossa-soul-iê-iê-iê "passarinho sem bossa", das plagas surreais de mr. orlandivo. perdido na imaturidade incontornável, o trio esperança ainda estava milhas distante da sonoridade soul simples e sincera que os caracterizaria do final da década de 60 em diante, já sem evinha na formação - esses discos, infelizmente, até hoje nunca saíram do acervo da (emi) odeon para o suporte cd. escondem jóias raras, raríssimas, qualquer coisa de sensacional.

trio esperança, "três vezes sucesso" (1964) - a bossa negra já se inseria nas vozes dos pequenos esperançosos, como evidencia a bem infantil "meu bem lollipop", em comparação com a gravação da branquela wanderléa. as versões tipo arapuca para pequenos pássaros humanos proclamavam que estava "tudo dominado", ou quase tudo - escapava pela tangente, por exemplo, o samba-jazz-bossa-soul-iê-iê-iê "passarinho sem bossa", das plagas surreais de mr. orlandivo. perdido na imaturidade incontornável, o trio esperança ainda estava milhas distante da sonoridade soul simples e sincera que os caracterizaria do final da década de 60 em diante, já sem evinha na formação - esses discos, infelizmente, até hoje nunca saíram do acervo da (emi) odeon para o suporte cd. escondem jóias raras, raríssimas, qualquer coisa de sensacional.

golden boys, "the golden boys" (1965) - a família corrêa não terminava mais: para lá do trio esperança, os irmãos ronaldo, renato e roberto, mais o primo waldyr, constituíam os golden boys, que seriam talvez dourados no nome, mas (bem) dotados de harmonias vocais black, black, muito black - pelas quais fariam o acompanhamento quase anônimo de dezenas de astros mpb décadas afora, de roberto carlos a jorge ben jor. o mais brilhante grupo vocal da jovem guarda apresentava aqui um disco especialmente brilhante, de cujo cortejo de versões sairia o futuro clássico brasileiro-estrangeiro "erva venenosa", versão iê-iê-iê para "poison ivy". mas o setor de entortar era de samba-jazz, sambalanço, samba-soul, que evocava os vocais redondos de wilson simonal e, no melhor momento, rendia a festa-baile suburbana "toque balanço, moço" ("moço, toque balanço/ toque balanço, seu moço, senão eu não danço"), música negra entregue aos negros gatos dourados pelos branquelos suburbanos roberto carlos e erasmo carlos.

golden boys, "the golden boys" (1965) - a família corrêa não terminava mais: para lá do trio esperança, os irmãos ronaldo, renato e roberto, mais o primo waldyr, constituíam os golden boys, que seriam talvez dourados no nome, mas (bem) dotados de harmonias vocais black, black, muito black - pelas quais fariam o acompanhamento quase anônimo de dezenas de astros mpb décadas afora, de roberto carlos a jorge ben jor. o mais brilhante grupo vocal da jovem guarda apresentava aqui um disco especialmente brilhante, de cujo cortejo de versões sairia o futuro clássico brasileiro-estrangeiro "erva venenosa", versão iê-iê-iê para "poison ivy". mas o setor de entortar era de samba-jazz, sambalanço, samba-soul, que evocava os vocais redondos de wilson simonal e, no melhor momento, rendia a festa-baile suburbana "toque balanço, moço" ("moço, toque balanço/ toque balanço, seu moço, senão eu não danço"), música negra entregue aos negros gatos dourados pelos branquelos suburbanos roberto carlos e erasmo carlos.

wanderley cardoso, "o jovem romântico" (1965) e "perdidamente apaixonado" (1966) - a faceta mais derramada, mais açucarada, mais exagerada, mais gritona, mais chorosa, mais exacerbada, mais desesperada da jovem guarda: seu nome era wanderley, wanderley cardoso. aqui, o rock era atirado para longe num peteleco, em favor de edulcoradíssimas choradeiras extraídas de repertório latino superlativo, sobretudo das hostes de gotejante romantismo italianado. robertão ficou inseguro, nervosinho, enciumado, mas deve ter sido mais dos olhos azulões que do poder pop - wandeco ficaria preso na gaiola dos arroubos precocemente envelhecidos à moda de anísio silva, conquistando legiões urbanas e suburbanas de fãzocas, mas sem se igualar à sinceridade "cafona" explícita de odair josé, núbia lafayette e uma multidão (nada) silenciosa de cantores fetios para o (e pelo) povão. o elo perdido canastrão teria por sobrenome cardoso, como um tal f(h)uturo presidente da república.

wanderley cardoso, "o jovem romântico" (1965) e "perdidamente apaixonado" (1966) - a faceta mais derramada, mais açucarada, mais exagerada, mais gritona, mais chorosa, mais exacerbada, mais desesperada da jovem guarda: seu nome era wanderley, wanderley cardoso. aqui, o rock era atirado para longe num peteleco, em favor de edulcoradíssimas choradeiras extraídas de repertório latino superlativo, sobretudo das hostes de gotejante romantismo italianado. robertão ficou inseguro, nervosinho, enciumado, mas deve ter sido mais dos olhos azulões que do poder pop - wandeco ficaria preso na gaiola dos arroubos precocemente envelhecidos à moda de anísio silva, conquistando legiões urbanas e suburbanas de fãzocas, mas sem se igualar à sinceridade "cafona" explícita de odair josé, núbia lafayette e uma multidão (nada) silenciosa de cantores fetios para o (e pelo) povão. o elo perdido canastrão teria por sobrenome cardoso, como um tal f(h)uturo presidente da república.

deny e dino, "coruja" (1966) - o doce e infame nonsense abrilhanta a faixa-título, explicando que "coruja é a indiferença de um brotinho encantador/ coruja é um nome feio que nos causa até tremor" (a dupla vinicius de moraes & elis regina tomaria sofregamente esse mesmo mote em 1980, quando ela soluçasse, n'"a arca de noé", que "corujinha, corujinha, que peninha de você"). o faro pop corujeiro certeiro de deny & dino se repete em outros rocks compostos de punho próprio, como a pré-psicodélica "o estranho homem do disco voador" - enquanto inseria o brasil na rota ainda inconsciente da psicodelia, o rock romântico da dupla também enviava ao brasil momentos de quase-densidade, como "meu pranto a deslizar", versão adolescente para a arrebatadoramente melódica "as tears go by", do repertório feroz dos rolling stones (ops, mencionei!). sim, era pura inconseqüência, mas num arco de tempo-espaço em que cabiam jagger & richards e vinicius & elis (esses porque no futuro revogariam o tremor bocó da duplinha, admitindo que "corujinha, corujinha, como eu gosto de você").

deny e dino, "coruja" (1966) - o doce e infame nonsense abrilhanta a faixa-título, explicando que "coruja é a indiferença de um brotinho encantador/ coruja é um nome feio que nos causa até tremor" (a dupla vinicius de moraes & elis regina tomaria sofregamente esse mesmo mote em 1980, quando ela soluçasse, n'"a arca de noé", que "corujinha, corujinha, que peninha de você"). o faro pop corujeiro certeiro de deny & dino se repete em outros rocks compostos de punho próprio, como a pré-psicodélica "o estranho homem do disco voador" - enquanto inseria o brasil na rota ainda inconsciente da psicodelia, o rock romântico da dupla também enviava ao brasil momentos de quase-densidade, como "meu pranto a deslizar", versão adolescente para a arrebatadoramente melódica "as tears go by", do repertório feroz dos rolling stones (ops, mencionei!). sim, era pura inconseqüência, mas num arco de tempo-espaço em que cabiam jagger & richards e vinicius & elis (esses porque no futuro revogariam o tremor bocó da duplinha, admitindo que "corujinha, corujinha, como eu gosto de você").

golden boys, "alguém na multidão" (1966) - o tino comercial da exótica mistura entre samba-jazz e iê-iê-iê (alô, mr. simonal) não deve ter sido suficiente para mais que uma temporada, pois em 66 os golden boys retornaram eximidos do sambalanço e coalhados de versões beatles (e quase beatles) dos pés à cabeça. o rock-balada bobinho destinado à posteridade era mesmo brasileiro, apesar de composto pelo versionista contumaz rossini pinto: "há um alguééééém/ na multidããããão/ que vai lhe adoraaaaar/ com devoção"...

golden boys, "alguém na multidão" (1966) - o tino comercial da exótica mistura entre samba-jazz e iê-iê-iê (alô, mr. simonal) não deve ter sido suficiente para mais que uma temporada, pois em 66 os golden boys retornaram eximidos do sambalanço e coalhados de versões beatles (e quase beatles) dos pés à cabeça. o rock-balada bobinho destinado à posteridade era mesmo brasileiro, apesar de composto pelo versionista contumaz rossini pinto: "há um alguééééém/ na multidããããão/ que vai lhe adoraaaaar/ com devoção"...

deny e dino, "deny & dino" (1967) - as letras continuavam moralistas como de praxe, mas a tropicália caiu sobre o iê-iê-iê no vestuário e nas construções musicais deste cândido lp, concebido no enorme espaço de tempo entre antes e depois do primeiro álbum dos mutantes, entre antes e depois da trans-tropicalização de caetano veloso. múltipla por excelência, a instrumentação de "deny & dino" vive de ruídos, fanfarras, orquestras, violinos, romantismos beatle, ecos de serge gainsbourg ("pra ver você chorar"), pitadas psicodélicas, barulheiras pós-iê-iê-iê e até marchinha carnavalesca (siiim!, em "infidelidade"). o ápice de hibridismo inconseqüente acontecia no rockarnaval de guitarras distorcidas "é o fim", uma jóia incrustada no passado sambapop brasileiro. a prova cabal se encontra nos últimos sulcos do lado a do velho lp, numa marcha marcial (militar?) chamada "o ciúme" (lançada anteriormente em compacto), cuja introdução pouco depois seria reutilizada e subvertida por caetano para "enrockescer" e pós-modernizar os festivais da canção e a música popular brasileira; "alegria, alegria" nasceria de amor & ciúme por "o ciúme", que, por sua vez, discursava que "se há ciúmes é porque existe amor", para então resolver que "não é preciso ter cíúmes, pois é teu meu coração/ por que fazer da paz revolução?". caetano deve ter ouvido e decidido: ia fazer da paz revolução. "deny & dino", uma das granadas de artilharia, ficaria para trás como elo perdido - possuía a genialidade mansa e sonsa dos elos perdidos.

deny e dino, "deny & dino" (1967) - as letras continuavam moralistas como de praxe, mas a tropicália caiu sobre o iê-iê-iê no vestuário e nas construções musicais deste cândido lp, concebido no enorme espaço de tempo entre antes e depois do primeiro álbum dos mutantes, entre antes e depois da trans-tropicalização de caetano veloso. múltipla por excelência, a instrumentação de "deny & dino" vive de ruídos, fanfarras, orquestras, violinos, romantismos beatle, ecos de serge gainsbourg ("pra ver você chorar"), pitadas psicodélicas, barulheiras pós-iê-iê-iê e até marchinha carnavalesca (siiim!, em "infidelidade"). o ápice de hibridismo inconseqüente acontecia no rockarnaval de guitarras distorcidas "é o fim", uma jóia incrustada no passado sambapop brasileiro. a prova cabal se encontra nos últimos sulcos do lado a do velho lp, numa marcha marcial (militar?) chamada "o ciúme" (lançada anteriormente em compacto), cuja introdução pouco depois seria reutilizada e subvertida por caetano para "enrockescer" e pós-modernizar os festivais da canção e a música popular brasileira; "alegria, alegria" nasceria de amor & ciúme por "o ciúme", que, por sua vez, discursava que "se há ciúmes é porque existe amor", para então resolver que "não é preciso ter cíúmes, pois é teu meu coração/ por que fazer da paz revolução?". caetano deve ter ouvido e decidido: ia fazer da paz revolução. "deny & dino", uma das granadas de artilharia, ficaria para trás como elo perdido - possuía a genialidade mansa e sonsa dos elos perdidos.

eduardo araujo, "o bom" (1967) - versão mais atabalhoada e desengonçada da simpatia bruta de erasmo carlos, eduardo araujo produzia lá seus rocks rebeldes-enfezados, como o gabola "o bom" e o clássico "vem quente que eu estou fervendo" (de resto mais duradouro na voz de erasmo.) mas agia numa faixa mais interiorana, de inflexões com o country rock da gringolândia (hello, brokeback mountain!), a futura canção cafona dos anos 70 e a música caipira brasileira (a parceria nada litorânea entre o interiorano de minas gerais e um mentor capixaba de cachoeiro do itapemirim não podia dar noutra). o mentor capixaba era o homem que no passado estivera por trás do iniciante roberto carlos e do iniciante erasmo carlos: carlos imperial. a influência do boss se fazia sentir também pela presença das tonalidades pueris da pilantragem de wilson simonal (de que imperial também era um dos mentores), como em "faz só um mês", no medley com "meu limão, meu limoeiro", no grosseiro "golpe do baú" ("barriguda/ nariguda/ zarolha ou caolha é genial/ banguela/ careca/ maluca, pé de cana, não faz mal/ o que interessa é que ela tenha o tutu") e em "viva o divórcio". essa última, simpaticamente cafajeste, era tema ousadíssimo para aquele período de tamanho moralismo militarizado: "quando o divórcio vier/ todo mês eu vou trocar de mulher".

eduardo araujo, "o bom" (1967) - versão mais atabalhoada e desengonçada da simpatia bruta de erasmo carlos, eduardo araujo produzia lá seus rocks rebeldes-enfezados, como o gabola "o bom" e o clássico "vem quente que eu estou fervendo" (de resto mais duradouro na voz de erasmo.) mas agia numa faixa mais interiorana, de inflexões com o country rock da gringolândia (hello, brokeback mountain!), a futura canção cafona dos anos 70 e a música caipira brasileira (a parceria nada litorânea entre o interiorano de minas gerais e um mentor capixaba de cachoeiro do itapemirim não podia dar noutra). o mentor capixaba era o homem que no passado estivera por trás do iniciante roberto carlos e do iniciante erasmo carlos: carlos imperial. a influência do boss se fazia sentir também pela presença das tonalidades pueris da pilantragem de wilson simonal (de que imperial também era um dos mentores), como em "faz só um mês", no medley com "meu limão, meu limoeiro", no grosseiro "golpe do baú" ("barriguda/ nariguda/ zarolha ou caolha é genial/ banguela/ careca/ maluca, pé de cana, não faz mal/ o que interessa é que ela tenha o tutu") e em "viva o divórcio". essa última, simpaticamente cafajeste, era tema ousadíssimo para aquele período de tamanho moralismo militarizado: "quando o divórcio vier/ todo mês eu vou trocar de mulher".

sérgio reis, "coração de papel" (1967) e "anjo triste" (1969) - prova incontestável de que um dos muitos filhotes da jovem guarda se chamaria música sertaneja é sérgio reis, flagrado nos seus primórdios como o roqueiro cândido de temas como o melado "coração de papel" e até versões já levemente acaipiradas dos beatles ("amor, nada mais", versão em letra lerda de "here, there and everywhere" - bem, a gente gosta, mas no original beatle as letras já eram mesmo lerdas de dar torpor, né?). parada pré-sertaneja seria a da canção cafona dos anos 70, com que serjão já se parecia em temas de beira de estrada como as quase alegres "essa eu não entendi" e "é mentira o que você ouviu". no álbum "anjo triste", as baladas cafonas persistem, com lugar até para um histrionismo vocal à moda de roy orbison (na versão de "lana"); mas um coral soul-gospel vinha trazer doce estranheza a "agora quem não quer sou eu" - sim, até sérgio reis acompanhou à distância o "pretejamento" do pop de roberto & erasmo pelas mãos e cordas vocais de dr. tim maia. mas o vozeirão impostado e canastrão é que não combinava com os órgãos à lafayette e o fofo pretume pop de "agora quem não quer sou eu" e "eu vou cada vez melhor"... e graças a isso, provavelmente, o brasil ficaria sabendo década e meia depois que "panela velha é que faz comida boa"...

sérgio reis, "coração de papel" (1967) e "anjo triste" (1969) - prova incontestável de que um dos muitos filhotes da jovem guarda se chamaria música sertaneja é sérgio reis, flagrado nos seus primórdios como o roqueiro cândido de temas como o melado "coração de papel" e até versões já levemente acaipiradas dos beatles ("amor, nada mais", versão em letra lerda de "here, there and everywhere" - bem, a gente gosta, mas no original beatle as letras já eram mesmo lerdas de dar torpor, né?). parada pré-sertaneja seria a da canção cafona dos anos 70, com que serjão já se parecia em temas de beira de estrada como as quase alegres "essa eu não entendi" e "é mentira o que você ouviu". no álbum "anjo triste", as baladas cafonas persistem, com lugar até para um histrionismo vocal à moda de roy orbison (na versão de "lana"); mas um coral soul-gospel vinha trazer doce estranheza a "agora quem não quer sou eu" - sim, até sérgio reis acompanhou à distância o "pretejamento" do pop de roberto & erasmo pelas mãos e cordas vocais de dr. tim maia. mas o vozeirão impostado e canastrão é que não combinava com os órgãos à lafayette e o fofo pretume pop de "agora quem não quer sou eu" e "eu vou cada vez melhor"... e graças a isso, provavelmente, o brasil ficaria sabendo década e meia depois que "panela velha é que faz comida boa"...

silvinha, "silvinha" (1968) - futura vocalista favorita para jingles e backings, silvinha iê-iê-iê era ardida e avançadinha a ponto de se deixar entontecer pela loiridão de um "professor playboy" sem os píncaros de romantismo adocicado das wanderléas de pouquíssimos anos atrás. mais bebê-bibelô era o discurso de "minha primeira desilusão", que não faria nenhuma mamãe corar em 1963. o gaúcho luis vagner, futuro samba-roqueiro, compunha com o parceiro d'os brasas tom gomes temas ainda pinçados no romantismo, ainda não impregnados da black music corpulenta de pouco tempo depois.

silvinha, "silvinha" (1968) - futura vocalista favorita para jingles e backings, silvinha iê-iê-iê era ardida e avançadinha a ponto de se deixar entontecer pela loiridão de um "professor playboy" sem os píncaros de romantismo adocicado das wanderléas de pouquíssimos anos atrás. mais bebê-bibelô era o discurso de "minha primeira desilusão", que não faria nenhuma mamãe corar em 1963. o gaúcho luis vagner, futuro samba-roqueiro, compunha com o parceiro d'os brasas tom gomes temas ainda pinçados no romantismo, ainda não impregnados da black music corpulenta de pouco tempo depois.

evinha, "eva 2001" (1969) - a assinatura de recomendação era de peso e ia se revelar, com o tempo, uma maldição: wilson simonal trombeteava evinha, ex-trio esperança, como uma das vozes do futuro do brasil. o que o brasil não soube foi que talvez fosse mesmo, se o brasil fosse suave como a voz de evinha. não era, mas o disco de estréia resiste a tempo bom e a tempestade, se você não quiser se apegar aos cânones que foram avisando, com o passar do tempo, que evinha não valia. o cardápio soul-rhythm'n'blues-pop-easy listening-tropicália-negra inclui delícias minúsculas de marcos valle & paulo sérgio valle ("os dentes brancos do mundo" e "tigre da esso que sucesso", essa com o som 3 de cesar camargo mariano no acompanhamento), antonio adolfo & tibério gaspar ("psiu"), nonato buzar & paulo tapajós (a tontinha "estorinha"), tito madi & armando henrique ("vou seguindo")... o clássico ligeiro de impecável docilidade é "casaco marrom (bye, bye, cecy)", do mano renato corrêa com gutemberg guarabyra e danilo caymmi, tão meiga e tão propícia à aurora das novelas globais musicadas quanto "teletema" (1970), de antonio adolfo & tibério gaspar, incluída como faixa-bônus no final do cd.

evinha, "eva 2001" (1969) - a assinatura de recomendação era de peso e ia se revelar, com o tempo, uma maldição: wilson simonal trombeteava evinha, ex-trio esperança, como uma das vozes do futuro do brasil. o que o brasil não soube foi que talvez fosse mesmo, se o brasil fosse suave como a voz de evinha. não era, mas o disco de estréia resiste a tempo bom e a tempestade, se você não quiser se apegar aos cânones que foram avisando, com o passar do tempo, que evinha não valia. o cardápio soul-rhythm'n'blues-pop-easy listening-tropicália-negra inclui delícias minúsculas de marcos valle & paulo sérgio valle ("os dentes brancos do mundo" e "tigre da esso que sucesso", essa com o som 3 de cesar camargo mariano no acompanhamento), antonio adolfo & tibério gaspar ("psiu"), nonato buzar & paulo tapajós (a tontinha "estorinha"), tito madi & armando henrique ("vou seguindo")... o clássico ligeiro de impecável docilidade é "casaco marrom (bye, bye, cecy)", do mano renato corrêa com gutemberg guarabyra e danilo caymmi, tão meiga e tão propícia à aurora das novelas globais musicadas quanto "teletema" (1970), de antonio adolfo & tibério gaspar, incluída como faixa-bônus no final do cd.

evinha, "evinha" (1970) - o segundo álbum solo da nossa pequena eva começa límpido e grandiloqüente, com o "tema de eva" de taiguara, emendado com uma versão dulcíssima de "something" (1969), dos beatles. a montanha-russa de veludo segue cafona-chique com ivan lins (em sua versão pré-histórica e altamente black) & ronaldo monteiro de souza ("agora" e "pense duas vezes"), antonio carlos & jocafi (na ironicamente modernex - e preconceitex - "cavaleiro de papel crepon"), joyce ("abrace paul mccartney por mim", bossa + beatles + branca negritude, surpresas no baú de joyce), guarabyra & renato corrêa (a fofíssima "setembro"), antonio adolfo & tibério gaspar ("em trânsito", "pela cidade")... entre as faixas-bônus, há mais adolfo & gaspar em versão pós-interiorana ("ondas médias") e mais furacão marcos valle ("pigmalião", também das engrenagens emergentes das novelas globais). [a nota dissonante: a emi conseguiu se atrapalhar e trocou os rótulos e os conteúdos dos dois cds de evinha. no rótulo "eva 2001" está o conteúdo de "evinha", e vice-versa. qual deles é preciso comprar na origem para adquirir cada qual eu não sei, não me pergunte, já queimei fumaça aqui tentando entender a confusão...]

evinha, "evinha" (1970) - o segundo álbum solo da nossa pequena eva começa límpido e grandiloqüente, com o "tema de eva" de taiguara, emendado com uma versão dulcíssima de "something" (1969), dos beatles. a montanha-russa de veludo segue cafona-chique com ivan lins (em sua versão pré-histórica e altamente black) & ronaldo monteiro de souza ("agora" e "pense duas vezes"), antonio carlos & jocafi (na ironicamente modernex - e preconceitex - "cavaleiro de papel crepon"), joyce ("abrace paul mccartney por mim", bossa + beatles + branca negritude, surpresas no baú de joyce), guarabyra & renato corrêa (a fofíssima "setembro"), antonio adolfo & tibério gaspar ("em trânsito", "pela cidade")... entre as faixas-bônus, há mais adolfo & gaspar em versão pós-interiorana ("ondas médias") e mais furacão marcos valle ("pigmalião", também das engrenagens emergentes das novelas globais). [a nota dissonante: a emi conseguiu se atrapalhar e trocou os rótulos e os conteúdos dos dois cds de evinha. no rótulo "eva 2001" está o conteúdo de "evinha", e vice-versa. qual deles é preciso comprar na origem para adquirir cada qual eu não sei, não me pergunte, já queimei fumaça aqui tentando entender a confusão...]

acho que é isso..., cansou?

e o chapéu de caubói e os óculos féxon do bono, menina!, você viu??? (ops, mencionei de novo, êta, mania porreta de ver duendes!) vanguarda moderninha, anfetamina sonolenta, iê-iê-iê dos 80, te contei?, não?... hmmm, soninho, bye-bye, cecy...

p.s. póstero: foto-bônus em homenagem a ronnie von, gênio dentro-fora do eixo tropicália-iê-iê-iê, infelizmente não citado na enciclopopédia acima. no flagrante feito pela tv gazeta, ronnie e seu konvidado xupam dois sukulentos pikolés de xuxu:

embora seja virtualmente oposto àquele, este texto pretende formar par constante com "a música fora do eixo" (o 1). você pode não gostar dos tecnobregas de hoje (nem dos de ontem), mas eles são filhotes semi-alforriados de desbravadores que abriram picadas e alamedas sempre com uma bola de ferro presa no pé esquerdo (o pé esquerdo é sempre mais "perigoso" que o direito, você sabe).

roberto carlos ficou rico e milionário e bilionário e triliardário sem nunca (lutar para) conseguir desacorrentar a bola de ferro no pé esquerdo. seus asseclas, rivais e subprodutos (entre eles vários nomes que aparecerão citados cá embaixo) nem ficaram tão ricos nem gozaram de tanta fama e sucesso quanto o líder, o mártir tiradentes roqueiro do olhar mais triste que já existiu.

mas foram a ponte de relativa liberdade, de relativa rebeldia e de relativa autonomia que nos conduzem da semi-escravidão de rc à semi-alforria dos tecnobregueiros paraenses (e brasileiros em geral). diferentes do "rei" e dos "súditos" que se enfileiram abaixo, os tecnobregueiros do pará (do brasil) não têm gravadora, não têm arreios, não têm patrão. não precisam de você que está lendo este texto para existir, produzir, criar, se desenvolver, enriquecer. são uma espécie de duendes verdes que deram de nascer e se desenvolver lá na floresta amazônica - duendes, sim, mas com existência real, documentada, fotografada, filmada, dvdeada, blogada, fotologada.

aguarde, em breve eles vão invadir a sua praia - não há escapatória, não há mais escape, o processo histórico é inexorável. por enquanto, nada como matar saudades de duendes antigos como evinha, deny & dino, eduardo araújo, silvinha..., essa patota toda que você despreza e rejeita, mas que talvez seja mais livre, leve & solta que você...

celly campello, "estúpido cupido" (1959) - ela tinha 16 ou 17 anos, mas deu partida à música jovem brasileira celebrando insinuações sexuais limítrofes (o puritanismo para cá, a sedução pedófila para lá: "eu sei, a turma vai falar/ que eu sou muito jovem bra beijar/ que eu não tenho idade para amar") e inaugurando uma linhagem de exploração também limítrofe da sexualidade adolescente. filha ilegítima de carmen miranda, celly iria parir, espalhados pelo futuro, filhos como wanderléa, rita lee, baby consuelo, marina lima, cazuza, jairzinho & simony, carla perez, kelly key, felipe dylon, tati & deize... o sotaque fortemente paulista emolduraria, nessa estréia contemporânea de joão gilberto e complementar roqueira à bossa nova, os clássicos brasileiros-estrangeiros "estúpido cupido", "túnel do amor" e "lacinhos cor-de-rosa". essa última rita lee subverteria em 1974 no atalho adultescido-subversivo "de pés no chão", que trocava "lacinhos cor-de-rosa ficam bem só na cabeça" para "lacinhos cor-de-rosa ficam bem num sapatão" - a vida real batia pé na porta do armário, continua batendo até hoje.

celly campello, "estúpido cupido" (1959) - ela tinha 16 ou 17 anos, mas deu partida à música jovem brasileira celebrando insinuações sexuais limítrofes (o puritanismo para cá, a sedução pedófila para lá: "eu sei, a turma vai falar/ que eu sou muito jovem bra beijar/ que eu não tenho idade para amar") e inaugurando uma linhagem de exploração também limítrofe da sexualidade adolescente. filha ilegítima de carmen miranda, celly iria parir, espalhados pelo futuro, filhos como wanderléa, rita lee, baby consuelo, marina lima, cazuza, jairzinho & simony, carla perez, kelly key, felipe dylon, tati & deize... o sotaque fortemente paulista emolduraria, nessa estréia contemporânea de joão gilberto e complementar roqueira à bossa nova, os clássicos brasileiros-estrangeiros "estúpido cupido", "túnel do amor" e "lacinhos cor-de-rosa". essa última rita lee subverteria em 1974 no atalho adultescido-subversivo "de pés no chão", que trocava "lacinhos cor-de-rosa ficam bem só na cabeça" para "lacinhos cor-de-rosa ficam bem num sapatão" - a vida real batia pé na porta do armário, continua batendo até hoje. tony campello, "tony campello" (1959) - irmão rapazote de celly, tony já tinha uns 22 ou 23 anos no ato de fundação do rock'n'roll brasileiro. protegia a moçoila com os laivos habituais de carinho, voz macia e machismo, irradiando baile canastrão em inglês ("as time goes by"), baile animadinho em português ("louco amor"), baile transversal em portinglês ("baby rock"). mas a moda era a mana.

tony campello, "tony campello" (1959) - irmão rapazote de celly, tony já tinha uns 22 ou 23 anos no ato de fundação do rock'n'roll brasileiro. protegia a moçoila com os laivos habituais de carinho, voz macia e machismo, irradiando baile canastrão em inglês ("as time goes by"), baile animadinho em português ("louco amor"), baile transversal em portinglês ("baby rock"). mas a moda era a mana. celly campello, "broto certinho" (1960) - "brotinho, não fique abafado", mora nas gírias da época, popozuda? "querida mamãe" faz rodeios, previne mamãe de que mamãe vai cair durinha no chão diante da confissão que vem e confessa: a narradora tem um amor (mora nas sutilezas de época?)! "over the rainbow", no inglês original, é o tema cantado por dorothy celly entre leões, espantalhos, homens de lata e mágicos de oz (mora no feroz romantismo infante antropofágico?). e ela celebra-chora que "não tenho namorado", sofrendo a vigilância do mano tony e lhe contando que sairá, nesta noite, com pedro álvares cabral & outros vultos históricos impressos na livrolândia (mora no apelo, er, teen?). no hit "banho de lua", ela toma um banho de lua (nua?), fica branca como a (de) neve, deita-se amiga do luar tão cândido (mora na ambivalência?)...

celly campello, "broto certinho" (1960) - "brotinho, não fique abafado", mora nas gírias da época, popozuda? "querida mamãe" faz rodeios, previne mamãe de que mamãe vai cair durinha no chão diante da confissão que vem e confessa: a narradora tem um amor (mora nas sutilezas de época?)! "over the rainbow", no inglês original, é o tema cantado por dorothy celly entre leões, espantalhos, homens de lata e mágicos de oz (mora no feroz romantismo infante antropofágico?). e ela celebra-chora que "não tenho namorado", sofrendo a vigilância do mano tony e lhe contando que sairá, nesta noite, com pedro álvares cabral & outros vultos históricos impressos na livrolândia (mora no apelo, er, teen?). no hit "banho de lua", ela toma um banho de lua (nua?), fica branca como a (de) neve, deita-se amiga do luar tão cândido (mora na ambivalência?)... tony campello, "baby... rock!" (1960) - sob o codinome "o broto da juventude", o rapazote se lambuza no mel derramado de "romântica", perdido no tempo entre o passado de dick farney e tito madi e o futuro de sergio murilo e roberto carlos. era tempo de transição, de transição que faz história com "h" minúsculo e depois vira poeira de estrela nas enciclopédias oficiais.

tony campello, "baby... rock!" (1960) - sob o codinome "o broto da juventude", o rapazote se lambuza no mel derramado de "romântica", perdido no tempo entre o passado de dick farney e tito madi e o futuro de sergio murilo e roberto carlos. era tempo de transição, de transição que faz história com "h" minúsculo e depois vira poeira de estrela nas enciclopédias oficiais. the jordans, "a vida sorri assim!..." (1962) e "suspense" (1963) - twist, hully-gully e surf music instrumental à brasileira, "lalaris" de suporte, suspense, mistério, "terrir" e o arcabouço sonoro que, pouco depois, faria as cabeças de roberto, erasmo & dez entre dez dos mais rebeldes roqueiros românticos da primeira dentição pop-rock brasileira. do lindo lago do amor drenados pelos papais jordans & seus vizinhos, brotariam filhotes feito lulinhas, em formato de titãs, paralamas dos sucessos, legiões urbanas, barões vermelhos, iras, ultrajes a rigor...

the jordans, "a vida sorri assim!..." (1962) e "suspense" (1963) - twist, hully-gully e surf music instrumental à brasileira, "lalaris" de suporte, suspense, mistério, "terrir" e o arcabouço sonoro que, pouco depois, faria as cabeças de roberto, erasmo & dez entre dez dos mais rebeldes roqueiros românticos da primeira dentição pop-rock brasileira. do lindo lago do amor drenados pelos papais jordans & seus vizinhos, brotariam filhotes feito lulinhas, em formato de titãs, paralamas dos sucessos, legiões urbanas, barões vermelhos, iras, ultrajes a rigor... trio esperança, "nós somos o sucesso" (1963) - até hoje deixada de banda pelos consumidores mais, er, "sofisticados" de música popular, a família corrêa constituía um prodígio, um prodígio, um prodígio. eva, regina e mário eram as três pontas do triangular trio esperança, num fenômeno assim tipo celly campello de vozes infanto-quase-juvenis, num ataque assim de descida ao inferno do país das maravilhas das criancinhas ardidinhas. o imaginário era de pleno infantilismo bem bobinho, tipo "filme triste", mas ocultava nas microvilosidades samba-jazz ("bolinha de sabão", do espetacular orlandivo), lounge-delícia ("passo do elefantinho", versão do "baby elephant walk" de henry mancini - esse considerado "chique", aqueles mantidos "bregas" até que um meteoro caia sobre nossas cabeças). o pendor zoológico também enjaulava uma "pombinha triste" (do animador josé messias) e "o sapo", da dupla jayme silva-neuza teixeira - os autores, lembra?, de "o pato", que todo mundo ama na voz de joão gilberto sem molestar no joão as infantilidades, as zoofilias ou as letras debilóides. até que um meteoro ou uma lava de vulcão desjoãogilbertize nossos dogmas.

trio esperança, "nós somos o sucesso" (1963) - até hoje deixada de banda pelos consumidores mais, er, "sofisticados" de música popular, a família corrêa constituía um prodígio, um prodígio, um prodígio. eva, regina e mário eram as três pontas do triangular trio esperança, num fenômeno assim tipo celly campello de vozes infanto-quase-juvenis, num ataque assim de descida ao inferno do país das maravilhas das criancinhas ardidinhas. o imaginário era de pleno infantilismo bem bobinho, tipo "filme triste", mas ocultava nas microvilosidades samba-jazz ("bolinha de sabão", do espetacular orlandivo), lounge-delícia ("passo do elefantinho", versão do "baby elephant walk" de henry mancini - esse considerado "chique", aqueles mantidos "bregas" até que um meteoro caia sobre nossas cabeças). o pendor zoológico também enjaulava uma "pombinha triste" (do animador josé messias) e "o sapo", da dupla jayme silva-neuza teixeira - os autores, lembra?, de "o pato", que todo mundo ama na voz de joão gilberto sem molestar no joão as infantilidades, as zoofilias ou as letras debilóides. até que um meteoro ou uma lava de vulcão desjoãogilbertize nossos dogmas. trio esperança, "três vezes sucesso" (1964) - a bossa negra já se inseria nas vozes dos pequenos esperançosos, como evidencia a bem infantil "meu bem lollipop", em comparação com a gravação da branquela wanderléa. as versões tipo arapuca para pequenos pássaros humanos proclamavam que estava "tudo dominado", ou quase tudo - escapava pela tangente, por exemplo, o samba-jazz-bossa-soul-iê-iê-iê "passarinho sem bossa", das plagas surreais de mr. orlandivo. perdido na imaturidade incontornável, o trio esperança ainda estava milhas distante da sonoridade soul simples e sincera que os caracterizaria do final da década de 60 em diante, já sem evinha na formação - esses discos, infelizmente, até hoje nunca saíram do acervo da (emi) odeon para o suporte cd. escondem jóias raras, raríssimas, qualquer coisa de sensacional.

trio esperança, "três vezes sucesso" (1964) - a bossa negra já se inseria nas vozes dos pequenos esperançosos, como evidencia a bem infantil "meu bem lollipop", em comparação com a gravação da branquela wanderléa. as versões tipo arapuca para pequenos pássaros humanos proclamavam que estava "tudo dominado", ou quase tudo - escapava pela tangente, por exemplo, o samba-jazz-bossa-soul-iê-iê-iê "passarinho sem bossa", das plagas surreais de mr. orlandivo. perdido na imaturidade incontornável, o trio esperança ainda estava milhas distante da sonoridade soul simples e sincera que os caracterizaria do final da década de 60 em diante, já sem evinha na formação - esses discos, infelizmente, até hoje nunca saíram do acervo da (emi) odeon para o suporte cd. escondem jóias raras, raríssimas, qualquer coisa de sensacional. golden boys, "the golden boys" (1965) - a família corrêa não terminava mais: para lá do trio esperança, os irmãos ronaldo, renato e roberto, mais o primo waldyr, constituíam os golden boys, que seriam talvez dourados no nome, mas (bem) dotados de harmonias vocais black, black, muito black - pelas quais fariam o acompanhamento quase anônimo de dezenas de astros mpb décadas afora, de roberto carlos a jorge ben jor. o mais brilhante grupo vocal da jovem guarda apresentava aqui um disco especialmente brilhante, de cujo cortejo de versões sairia o futuro clássico brasileiro-estrangeiro "erva venenosa", versão iê-iê-iê para "poison ivy". mas o setor de entortar era de samba-jazz, sambalanço, samba-soul, que evocava os vocais redondos de wilson simonal e, no melhor momento, rendia a festa-baile suburbana "toque balanço, moço" ("moço, toque balanço/ toque balanço, seu moço, senão eu não danço"), música negra entregue aos negros gatos dourados pelos branquelos suburbanos roberto carlos e erasmo carlos.

golden boys, "the golden boys" (1965) - a família corrêa não terminava mais: para lá do trio esperança, os irmãos ronaldo, renato e roberto, mais o primo waldyr, constituíam os golden boys, que seriam talvez dourados no nome, mas (bem) dotados de harmonias vocais black, black, muito black - pelas quais fariam o acompanhamento quase anônimo de dezenas de astros mpb décadas afora, de roberto carlos a jorge ben jor. o mais brilhante grupo vocal da jovem guarda apresentava aqui um disco especialmente brilhante, de cujo cortejo de versões sairia o futuro clássico brasileiro-estrangeiro "erva venenosa", versão iê-iê-iê para "poison ivy". mas o setor de entortar era de samba-jazz, sambalanço, samba-soul, que evocava os vocais redondos de wilson simonal e, no melhor momento, rendia a festa-baile suburbana "toque balanço, moço" ("moço, toque balanço/ toque balanço, seu moço, senão eu não danço"), música negra entregue aos negros gatos dourados pelos branquelos suburbanos roberto carlos e erasmo carlos. wanderley cardoso, "o jovem romântico" (1965) e "perdidamente apaixonado" (1966) - a faceta mais derramada, mais açucarada, mais exagerada, mais gritona, mais chorosa, mais exacerbada, mais desesperada da jovem guarda: seu nome era wanderley, wanderley cardoso. aqui, o rock era atirado para longe num peteleco, em favor de edulcoradíssimas choradeiras extraídas de repertório latino superlativo, sobretudo das hostes de gotejante romantismo italianado. robertão ficou inseguro, nervosinho, enciumado, mas deve ter sido mais dos olhos azulões que do poder pop - wandeco ficaria preso na gaiola dos arroubos precocemente envelhecidos à moda de anísio silva, conquistando legiões urbanas e suburbanas de fãzocas, mas sem se igualar à sinceridade "cafona" explícita de odair josé, núbia lafayette e uma multidão (nada) silenciosa de cantores fetios para o (e pelo) povão. o elo perdido canastrão teria por sobrenome cardoso, como um tal f(h)uturo presidente da república.

wanderley cardoso, "o jovem romântico" (1965) e "perdidamente apaixonado" (1966) - a faceta mais derramada, mais açucarada, mais exagerada, mais gritona, mais chorosa, mais exacerbada, mais desesperada da jovem guarda: seu nome era wanderley, wanderley cardoso. aqui, o rock era atirado para longe num peteleco, em favor de edulcoradíssimas choradeiras extraídas de repertório latino superlativo, sobretudo das hostes de gotejante romantismo italianado. robertão ficou inseguro, nervosinho, enciumado, mas deve ter sido mais dos olhos azulões que do poder pop - wandeco ficaria preso na gaiola dos arroubos precocemente envelhecidos à moda de anísio silva, conquistando legiões urbanas e suburbanas de fãzocas, mas sem se igualar à sinceridade "cafona" explícita de odair josé, núbia lafayette e uma multidão (nada) silenciosa de cantores fetios para o (e pelo) povão. o elo perdido canastrão teria por sobrenome cardoso, como um tal f(h)uturo presidente da república. deny e dino, "coruja" (1966) - o doce e infame nonsense abrilhanta a faixa-título, explicando que "coruja é a indiferença de um brotinho encantador/ coruja é um nome feio que nos causa até tremor" (a dupla vinicius de moraes & elis regina tomaria sofregamente esse mesmo mote em 1980, quando ela soluçasse, n'"a arca de noé", que "corujinha, corujinha, que peninha de você"). o faro pop corujeiro certeiro de deny & dino se repete em outros rocks compostos de punho próprio, como a pré-psicodélica "o estranho homem do disco voador" - enquanto inseria o brasil na rota ainda inconsciente da psicodelia, o rock romântico da dupla também enviava ao brasil momentos de quase-densidade, como "meu pranto a deslizar", versão adolescente para a arrebatadoramente melódica "as tears go by", do repertório feroz dos rolling stones (ops, mencionei!). sim, era pura inconseqüência, mas num arco de tempo-espaço em que cabiam jagger & richards e vinicius & elis (esses porque no futuro revogariam o tremor bocó da duplinha, admitindo que "corujinha, corujinha, como eu gosto de você").

deny e dino, "coruja" (1966) - o doce e infame nonsense abrilhanta a faixa-título, explicando que "coruja é a indiferença de um brotinho encantador/ coruja é um nome feio que nos causa até tremor" (a dupla vinicius de moraes & elis regina tomaria sofregamente esse mesmo mote em 1980, quando ela soluçasse, n'"a arca de noé", que "corujinha, corujinha, que peninha de você"). o faro pop corujeiro certeiro de deny & dino se repete em outros rocks compostos de punho próprio, como a pré-psicodélica "o estranho homem do disco voador" - enquanto inseria o brasil na rota ainda inconsciente da psicodelia, o rock romântico da dupla também enviava ao brasil momentos de quase-densidade, como "meu pranto a deslizar", versão adolescente para a arrebatadoramente melódica "as tears go by", do repertório feroz dos rolling stones (ops, mencionei!). sim, era pura inconseqüência, mas num arco de tempo-espaço em que cabiam jagger & richards e vinicius & elis (esses porque no futuro revogariam o tremor bocó da duplinha, admitindo que "corujinha, corujinha, como eu gosto de você"). golden boys, "alguém na multidão" (1966) - o tino comercial da exótica mistura entre samba-jazz e iê-iê-iê (alô, mr. simonal) não deve ter sido suficiente para mais que uma temporada, pois em 66 os golden boys retornaram eximidos do sambalanço e coalhados de versões beatles (e quase beatles) dos pés à cabeça. o rock-balada bobinho destinado à posteridade era mesmo brasileiro, apesar de composto pelo versionista contumaz rossini pinto: "há um alguééééém/ na multidããããão/ que vai lhe adoraaaaar/ com devoção"...

golden boys, "alguém na multidão" (1966) - o tino comercial da exótica mistura entre samba-jazz e iê-iê-iê (alô, mr. simonal) não deve ter sido suficiente para mais que uma temporada, pois em 66 os golden boys retornaram eximidos do sambalanço e coalhados de versões beatles (e quase beatles) dos pés à cabeça. o rock-balada bobinho destinado à posteridade era mesmo brasileiro, apesar de composto pelo versionista contumaz rossini pinto: "há um alguééééém/ na multidããããão/ que vai lhe adoraaaaar/ com devoção"... deny e dino, "deny & dino" (1967) - as letras continuavam moralistas como de praxe, mas a tropicália caiu sobre o iê-iê-iê no vestuário e nas construções musicais deste cândido lp, concebido no enorme espaço de tempo entre antes e depois do primeiro álbum dos mutantes, entre antes e depois da trans-tropicalização de caetano veloso. múltipla por excelência, a instrumentação de "deny & dino" vive de ruídos, fanfarras, orquestras, violinos, romantismos beatle, ecos de serge gainsbourg ("pra ver você chorar"), pitadas psicodélicas, barulheiras pós-iê-iê-iê e até marchinha carnavalesca (siiim!, em "infidelidade"). o ápice de hibridismo inconseqüente acontecia no rockarnaval de guitarras distorcidas "é o fim", uma jóia incrustada no passado sambapop brasileiro. a prova cabal se encontra nos últimos sulcos do lado a do velho lp, numa marcha marcial (militar?) chamada "o ciúme" (lançada anteriormente em compacto), cuja introdução pouco depois seria reutilizada e subvertida por caetano para "enrockescer" e pós-modernizar os festivais da canção e a música popular brasileira; "alegria, alegria" nasceria de amor & ciúme por "o ciúme", que, por sua vez, discursava que "se há ciúmes é porque existe amor", para então resolver que "não é preciso ter cíúmes, pois é teu meu coração/ por que fazer da paz revolução?". caetano deve ter ouvido e decidido: ia fazer da paz revolução. "deny & dino", uma das granadas de artilharia, ficaria para trás como elo perdido - possuía a genialidade mansa e sonsa dos elos perdidos.

deny e dino, "deny & dino" (1967) - as letras continuavam moralistas como de praxe, mas a tropicália caiu sobre o iê-iê-iê no vestuário e nas construções musicais deste cândido lp, concebido no enorme espaço de tempo entre antes e depois do primeiro álbum dos mutantes, entre antes e depois da trans-tropicalização de caetano veloso. múltipla por excelência, a instrumentação de "deny & dino" vive de ruídos, fanfarras, orquestras, violinos, romantismos beatle, ecos de serge gainsbourg ("pra ver você chorar"), pitadas psicodélicas, barulheiras pós-iê-iê-iê e até marchinha carnavalesca (siiim!, em "infidelidade"). o ápice de hibridismo inconseqüente acontecia no rockarnaval de guitarras distorcidas "é o fim", uma jóia incrustada no passado sambapop brasileiro. a prova cabal se encontra nos últimos sulcos do lado a do velho lp, numa marcha marcial (militar?) chamada "o ciúme" (lançada anteriormente em compacto), cuja introdução pouco depois seria reutilizada e subvertida por caetano para "enrockescer" e pós-modernizar os festivais da canção e a música popular brasileira; "alegria, alegria" nasceria de amor & ciúme por "o ciúme", que, por sua vez, discursava que "se há ciúmes é porque existe amor", para então resolver que "não é preciso ter cíúmes, pois é teu meu coração/ por que fazer da paz revolução?". caetano deve ter ouvido e decidido: ia fazer da paz revolução. "deny & dino", uma das granadas de artilharia, ficaria para trás como elo perdido - possuía a genialidade mansa e sonsa dos elos perdidos. eduardo araujo, "o bom" (1967) - versão mais atabalhoada e desengonçada da simpatia bruta de erasmo carlos, eduardo araujo produzia lá seus rocks rebeldes-enfezados, como o gabola "o bom" e o clássico "vem quente que eu estou fervendo" (de resto mais duradouro na voz de erasmo.) mas agia numa faixa mais interiorana, de inflexões com o country rock da gringolândia (hello, brokeback mountain!), a futura canção cafona dos anos 70 e a música caipira brasileira (a parceria nada litorânea entre o interiorano de minas gerais e um mentor capixaba de cachoeiro do itapemirim não podia dar noutra). o mentor capixaba era o homem que no passado estivera por trás do iniciante roberto carlos e do iniciante erasmo carlos: carlos imperial. a influência do boss se fazia sentir também pela presença das tonalidades pueris da pilantragem de wilson simonal (de que imperial também era um dos mentores), como em "faz só um mês", no medley com "meu limão, meu limoeiro", no grosseiro "golpe do baú" ("barriguda/ nariguda/ zarolha ou caolha é genial/ banguela/ careca/ maluca, pé de cana, não faz mal/ o que interessa é que ela tenha o tutu") e em "viva o divórcio". essa última, simpaticamente cafajeste, era tema ousadíssimo para aquele período de tamanho moralismo militarizado: "quando o divórcio vier/ todo mês eu vou trocar de mulher".

eduardo araujo, "o bom" (1967) - versão mais atabalhoada e desengonçada da simpatia bruta de erasmo carlos, eduardo araujo produzia lá seus rocks rebeldes-enfezados, como o gabola "o bom" e o clássico "vem quente que eu estou fervendo" (de resto mais duradouro na voz de erasmo.) mas agia numa faixa mais interiorana, de inflexões com o country rock da gringolândia (hello, brokeback mountain!), a futura canção cafona dos anos 70 e a música caipira brasileira (a parceria nada litorânea entre o interiorano de minas gerais e um mentor capixaba de cachoeiro do itapemirim não podia dar noutra). o mentor capixaba era o homem que no passado estivera por trás do iniciante roberto carlos e do iniciante erasmo carlos: carlos imperial. a influência do boss se fazia sentir também pela presença das tonalidades pueris da pilantragem de wilson simonal (de que imperial também era um dos mentores), como em "faz só um mês", no medley com "meu limão, meu limoeiro", no grosseiro "golpe do baú" ("barriguda/ nariguda/ zarolha ou caolha é genial/ banguela/ careca/ maluca, pé de cana, não faz mal/ o que interessa é que ela tenha o tutu") e em "viva o divórcio". essa última, simpaticamente cafajeste, era tema ousadíssimo para aquele período de tamanho moralismo militarizado: "quando o divórcio vier/ todo mês eu vou trocar de mulher". sérgio reis, "coração de papel" (1967) e "anjo triste" (1969) - prova incontestável de que um dos muitos filhotes da jovem guarda se chamaria música sertaneja é sérgio reis, flagrado nos seus primórdios como o roqueiro cândido de temas como o melado "coração de papel" e até versões já levemente acaipiradas dos beatles ("amor, nada mais", versão em letra lerda de "here, there and everywhere" - bem, a gente gosta, mas no original beatle as letras já eram mesmo lerdas de dar torpor, né?). parada pré-sertaneja seria a da canção cafona dos anos 70, com que serjão já se parecia em temas de beira de estrada como as quase alegres "essa eu não entendi" e "é mentira o que você ouviu". no álbum "anjo triste", as baladas cafonas persistem, com lugar até para um histrionismo vocal à moda de roy orbison (na versão de "lana"); mas um coral soul-gospel vinha trazer doce estranheza a "agora quem não quer sou eu" - sim, até sérgio reis acompanhou à distância o "pretejamento" do pop de roberto & erasmo pelas mãos e cordas vocais de dr. tim maia. mas o vozeirão impostado e canastrão é que não combinava com os órgãos à lafayette e o fofo pretume pop de "agora quem não quer sou eu" e "eu vou cada vez melhor"... e graças a isso, provavelmente, o brasil ficaria sabendo década e meia depois que "panela velha é que faz comida boa"...

sérgio reis, "coração de papel" (1967) e "anjo triste" (1969) - prova incontestável de que um dos muitos filhotes da jovem guarda se chamaria música sertaneja é sérgio reis, flagrado nos seus primórdios como o roqueiro cândido de temas como o melado "coração de papel" e até versões já levemente acaipiradas dos beatles ("amor, nada mais", versão em letra lerda de "here, there and everywhere" - bem, a gente gosta, mas no original beatle as letras já eram mesmo lerdas de dar torpor, né?). parada pré-sertaneja seria a da canção cafona dos anos 70, com que serjão já se parecia em temas de beira de estrada como as quase alegres "essa eu não entendi" e "é mentira o que você ouviu". no álbum "anjo triste", as baladas cafonas persistem, com lugar até para um histrionismo vocal à moda de roy orbison (na versão de "lana"); mas um coral soul-gospel vinha trazer doce estranheza a "agora quem não quer sou eu" - sim, até sérgio reis acompanhou à distância o "pretejamento" do pop de roberto & erasmo pelas mãos e cordas vocais de dr. tim maia. mas o vozeirão impostado e canastrão é que não combinava com os órgãos à lafayette e o fofo pretume pop de "agora quem não quer sou eu" e "eu vou cada vez melhor"... e graças a isso, provavelmente, o brasil ficaria sabendo década e meia depois que "panela velha é que faz comida boa"... silvinha, "silvinha" (1968) - futura vocalista favorita para jingles e backings, silvinha iê-iê-iê era ardida e avançadinha a ponto de se deixar entontecer pela loiridão de um "professor playboy" sem os píncaros de romantismo adocicado das wanderléas de pouquíssimos anos atrás. mais bebê-bibelô era o discurso de "minha primeira desilusão", que não faria nenhuma mamãe corar em 1963. o gaúcho luis vagner, futuro samba-roqueiro, compunha com o parceiro d'os brasas tom gomes temas ainda pinçados no romantismo, ainda não impregnados da black music corpulenta de pouco tempo depois.

silvinha, "silvinha" (1968) - futura vocalista favorita para jingles e backings, silvinha iê-iê-iê era ardida e avançadinha a ponto de se deixar entontecer pela loiridão de um "professor playboy" sem os píncaros de romantismo adocicado das wanderléas de pouquíssimos anos atrás. mais bebê-bibelô era o discurso de "minha primeira desilusão", que não faria nenhuma mamãe corar em 1963. o gaúcho luis vagner, futuro samba-roqueiro, compunha com o parceiro d'os brasas tom gomes temas ainda pinçados no romantismo, ainda não impregnados da black music corpulenta de pouco tempo depois. evinha, "eva 2001" (1969) - a assinatura de recomendação era de peso e ia se revelar, com o tempo, uma maldição: wilson simonal trombeteava evinha, ex-trio esperança, como uma das vozes do futuro do brasil. o que o brasil não soube foi que talvez fosse mesmo, se o brasil fosse suave como a voz de evinha. não era, mas o disco de estréia resiste a tempo bom e a tempestade, se você não quiser se apegar aos cânones que foram avisando, com o passar do tempo, que evinha não valia. o cardápio soul-rhythm'n'blues-pop-easy listening-tropicália-negra inclui delícias minúsculas de marcos valle & paulo sérgio valle ("os dentes brancos do mundo" e "tigre da esso que sucesso", essa com o som 3 de cesar camargo mariano no acompanhamento), antonio adolfo & tibério gaspar ("psiu"), nonato buzar & paulo tapajós (a tontinha "estorinha"), tito madi & armando henrique ("vou seguindo")... o clássico ligeiro de impecável docilidade é "casaco marrom (bye, bye, cecy)", do mano renato corrêa com gutemberg guarabyra e danilo caymmi, tão meiga e tão propícia à aurora das novelas globais musicadas quanto "teletema" (1970), de antonio adolfo & tibério gaspar, incluída como faixa-bônus no final do cd.

evinha, "eva 2001" (1969) - a assinatura de recomendação era de peso e ia se revelar, com o tempo, uma maldição: wilson simonal trombeteava evinha, ex-trio esperança, como uma das vozes do futuro do brasil. o que o brasil não soube foi que talvez fosse mesmo, se o brasil fosse suave como a voz de evinha. não era, mas o disco de estréia resiste a tempo bom e a tempestade, se você não quiser se apegar aos cânones que foram avisando, com o passar do tempo, que evinha não valia. o cardápio soul-rhythm'n'blues-pop-easy listening-tropicália-negra inclui delícias minúsculas de marcos valle & paulo sérgio valle ("os dentes brancos do mundo" e "tigre da esso que sucesso", essa com o som 3 de cesar camargo mariano no acompanhamento), antonio adolfo & tibério gaspar ("psiu"), nonato buzar & paulo tapajós (a tontinha "estorinha"), tito madi & armando henrique ("vou seguindo")... o clássico ligeiro de impecável docilidade é "casaco marrom (bye, bye, cecy)", do mano renato corrêa com gutemberg guarabyra e danilo caymmi, tão meiga e tão propícia à aurora das novelas globais musicadas quanto "teletema" (1970), de antonio adolfo & tibério gaspar, incluída como faixa-bônus no final do cd. evinha, "evinha" (1970) - o segundo álbum solo da nossa pequena eva começa límpido e grandiloqüente, com o "tema de eva" de taiguara, emendado com uma versão dulcíssima de "something" (1969), dos beatles. a montanha-russa de veludo segue cafona-chique com ivan lins (em sua versão pré-histórica e altamente black) & ronaldo monteiro de souza ("agora" e "pense duas vezes"), antonio carlos & jocafi (na ironicamente modernex - e preconceitex - "cavaleiro de papel crepon"), joyce ("abrace paul mccartney por mim", bossa + beatles + branca negritude, surpresas no baú de joyce), guarabyra & renato corrêa (a fofíssima "setembro"), antonio adolfo & tibério gaspar ("em trânsito", "pela cidade")... entre as faixas-bônus, há mais adolfo & gaspar em versão pós-interiorana ("ondas médias") e mais furacão marcos valle ("pigmalião", também das engrenagens emergentes das novelas globais). [a nota dissonante: a emi conseguiu se atrapalhar e trocou os rótulos e os conteúdos dos dois cds de evinha. no rótulo "eva 2001" está o conteúdo de "evinha", e vice-versa. qual deles é preciso comprar na origem para adquirir cada qual eu não sei, não me pergunte, já queimei fumaça aqui tentando entender a confusão...]

evinha, "evinha" (1970) - o segundo álbum solo da nossa pequena eva começa límpido e grandiloqüente, com o "tema de eva" de taiguara, emendado com uma versão dulcíssima de "something" (1969), dos beatles. a montanha-russa de veludo segue cafona-chique com ivan lins (em sua versão pré-histórica e altamente black) & ronaldo monteiro de souza ("agora" e "pense duas vezes"), antonio carlos & jocafi (na ironicamente modernex - e preconceitex - "cavaleiro de papel crepon"), joyce ("abrace paul mccartney por mim", bossa + beatles + branca negritude, surpresas no baú de joyce), guarabyra & renato corrêa (a fofíssima "setembro"), antonio adolfo & tibério gaspar ("em trânsito", "pela cidade")... entre as faixas-bônus, há mais adolfo & gaspar em versão pós-interiorana ("ondas médias") e mais furacão marcos valle ("pigmalião", também das engrenagens emergentes das novelas globais). [a nota dissonante: a emi conseguiu se atrapalhar e trocou os rótulos e os conteúdos dos dois cds de evinha. no rótulo "eva 2001" está o conteúdo de "evinha", e vice-versa. qual deles é preciso comprar na origem para adquirir cada qual eu não sei, não me pergunte, já queimei fumaça aqui tentando entender a confusão...]acho que é isso..., cansou?

e o chapéu de caubói e os óculos féxon do bono, menina!, você viu??? (ops, mencionei de novo, êta, mania porreta de ver duendes!) vanguarda moderninha, anfetamina sonolenta, iê-iê-iê dos 80, te contei?, não?... hmmm, soninho, bye-bye, cecy...

p.s. póstero: foto-bônus em homenagem a ronnie von, gênio dentro-fora do eixo tropicália-iê-iê-iê, infelizmente não citado na enciclopopédia acima. no flagrante feito pela tv gazeta, ronnie e seu konvidado xupam dois sukulentos pikolés de xuxu: